1) Osservazioni in luce bianca (continuo)

Dal 1 Gennaio al 31 Dicembre dell’anno 2010 sono state eseguite 279 osservazioni della fotosfera. Sono stati osservati e classificati (secondo il metodo di Zurigo) 140 gruppi e conteggiate complessivamente 2966 macchie. Il mese con più giorni di osservazione è stato Luglio, con 31 e quello con il minor numero è stato Novembre con 17 osservazioni. Il mese con il minor numero di macchie è stato Aprile, con 90 e quello con il maggior numero è stato Settembre, con 476 macchie. Per ogni giorno di osservazione è stato prodotto un disegno della fotosfera, eseguito o dal Responsabile Tecnico dell’Osservatorio o da uno o più studenti dei gruppi di osservazione relativi al Progetto Astro.Net; il Responsabile Tecnico ha comunque sempre prodotto un disegno per ogni giornata di osservazione ed è su questi che sono stati elaborati i dati presentati in questa relazione, in quanto le osservazioni di ogni singolo studente non hanno (né potrebbero avere) altrettante caratteristiche di continuità ed assiduità. Sono quindi quelle del Responsabile le osservazioni “ufficiali” per l’anno trascorso. Però a partire dal 15 Settembre, data di inizio della collaborazione dell’Osservatorio con il SIDC di Bruxelles (si veda il successivo punto 4), le osservazioni ed i relativi disegni prodotti dalle Studentesse Ilaria Abbiati, Chiara Armanini e Charlotte Broggini (classe 5G Liceo Scientifico) in alcune date hanno sostituito quelle del Responsabile Tecnico, sono state considerate le vere osservazioni ufficiali ed i dati necessari sono stati trasmessi al SIDC. Questa scelta è motivata dal fatto che le tre Alunne, dopo aver effettuato lo scorso anno un lungo periodo di training per ottenere una convergenza di conteggi tra loro stesse e con il responsabile Tecnico, sono state quest’anno accreditate come osservatrici ufficiali e quindi i loro dati inviati a Bruxelles. L’osservazione parallela (nelle stesse date, anche se in orari e condizioni diverse, si veda il successivo punto 5) compiuta dal Responsabile ha permesso di verificare la quasi assoluta identità di risultati per i quattro osservatori. Tutti i disegni relativi alle osservazioni ufficiali sono stati organizzati in due archivi, uno cartaceo e l’altro in formato elettronico; i disegni ulteriori prodotti da altri studenti sono anch’essi conservati sia in forma cartacea che elettronica in archivi personali per ogni studente. Complessivamente sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto 336 disegni: tale numero eccede quello dei giorni di osservazione, in quanto in alcune date sono stati pubblicati disegni realizzati da più studenti o da studenti più il Responsabile Tecnico. Si ribadisce comunque che sono considerate ufficiali le osservazioni effettuate o dal Responsabile o da una delle tre Studentesse accreditate. A questo proposito si fa notare come il numero complessivo di osservazioni compiute dalle ragazze sia molto esiguo (14 su 83 tra il 1 Settembre ed il 31 Dicembre) e che sarebbe opportuno già nell’immediato futuro poter permettere loro di lavorare di più, in quanto l’obiettivo primario del Progetto Astro.Net (al suo terzo anno di vita) è quello di affidare agli Studenti il maggior numero di osservazioni ufficiali, mentre il Responsabile Tecnico dovrebbe limitarsi a sostituire gli Studenti quando questi siano effettivamente impossibilitati ad osservare oppure, eventualmente, nei giorni festivi e di interruzione dell’attività didattica. Questo è comunque argomento relativo al Progetto e non interessa il rapporto sull’attività svolta, quindi, pur essendo stato accennato doverosamente in queste pagine, verrà affrontato in sede di progettazione generale. Dall’esame delle osservazioni compiute si può notare come nei primi tre mesi dell’anno il Sole abbia mantenuto un trend di leggera crescita nell’attività fotosferica, già iniziata dopo il 10 Dicembre del 2009. Confrontando i dati del 2009 e del 2010 relativi a macchie e gruppi (29 gruppi nel 2009 contro 140 nel 2010; 528 macchie nel 2009 contro 2966 nel 2010), si potrebbe essere portati a pensare che il ciclo in corso (n°24 secondo la numerazione iniziata da Wolf) sia finalmente decollato dopo oltre due anni di minimo prolungato. In effetti i numeri di Wolf del 2010 sono tutti superiori, mese per mese, rispetto a quelli dell’anno precedente, ma da qui ad affermare che il ciclo 24 sia effettivamente in crescita ce ne corre. Infatti già nei mesi di Aprile e Maggio si è notato un progressivo rallentamento dell’attività, con un periodo di circa 20 giorni complessivi senza macchie sulla fotosfera. Attività che è poi ripresa in Giugno e che in Luglio, Agosto e Settembre (segnatamente in quest’ultimo mese) si è allineata con i modelli previsionali (se pur con quelli cosiddetti di “Low Prevision”) ma che poi a partire da Ottobre è andata di nuovo progressivamente calando fino ad arrivare, in Dicembre, nuovamente ad un livello appena superiore a quello presentato ad inizio anno a Gennaio. Inoltre i numeri di Wolf, per tutto l’anno, si sono mantenuti su valori piuttosto bassi ( il nostro massimo non ridotto è stato 82 il 10 Agosto) e nonostante il numero di giorni di osservazione privi di macchie (36) sia stato decisamente inferiore a quello dell’anno precedente, si tratta di un valore decisamente lontano da quello che dovrebbe avere il Sole a meno di due anni di distanza dall’ipotetico massimo, inizialmente previsto nel 2012. Altre caratteristiche del comportamento del Sole stanno rendendo decisamente anomalo il ciclo in corso: la maggior parte delle regioni attive ( e quindi dei gruppi di macchie, quando associati a queste) si sono presentate a latitudini molto basse, tipiche non di un Sole che procede verso un massimo, ma piuttosto segno di un’attività post-massimo diretta verso un nuovo minimo. I gruppi di macchie apparsi a latitudini superiori ai 35° sono meno di dieci considerando entrambi gli emisferi. Sono stati osservati spesso dei buchi coronali transequatoriali ed emissioni di massa coronali ad alte latitudini (comportamento da Sole al massimo, in contrasto con lo scarso numero di macchie e la bassa latitudine di gruppi, tipici da Sole al minimo o post-massimo). Infine, dulcis in fundo, sono apparse quest’anno anche alcune regioni attive con una polarità non compatibile (per l’emisfero di appartenenza) con un ciclo di numero pari. In un caso la regione è apparsa a bassa latitudine (e quindi la si potrebbe associare al ciclo 23 al minimo discendente), ma in tre casi a latitudini elevate (e quindi, secondo la legge di Sporer, dovrebbero essere associate al ciclo 25 in minimo ascendente). L’ipotesi di alcuni studiosi è che il ciclo 24 sia talmente anomalo non solo per la sua bassissima attività ma anche per la sua durata, visto che potrebbe essersi di fatto già quasi concluso e che l’attività in leggera crescita di quest’anno abbia rappresentato il suo massimo. Ovviamente ci sono solo indizi e non prove a sostegno di questa tesi e si dovrà aspettare ancora qualche anno, prima di poter arrivare a conclusioni basate su una effettiva fondatezza. Un recente studio (Livingston e Penn, 2006) ha inoltre avanzato l’ipotesi che l’intensità del campo magnetico all’interno delle regioni attive stia progressivamente diminuendo da circa 20 anni, al ritmo di oltre 50G all’anno. Questo porterebbe ad una progressiva diminuzione dell’ombra delle macchie (che diventerebbero più calde del solito e quindi meno scure, per la diminuita capacità del campo magnetico di sottrarre energia al plasma fotosferico). Questo potrebbe spiegare il minor numero di macchie osservate in questo ciclo e se questo trend dovesse mantenersi tale le macchie diventerebbero non più osservabili a partire dal 2015. Uno studio ancora più recente (Watson et al. 2010) conferma l’ipotesi di Livingston e Penn ma abbassa a meno di 30G per anno il trend di diminuzione del campo magnetico, allungando di qualche anno l’osservabilità delle macchie. Ovviamente anche in questo caso solo il tempo potrà dare una risposta definitiva.

Numeri di Wolf emisferici non ridotti per l'anno 2010

Nel seguito sono riportati i risultati delle osservazioni.

Tabella 1.

Numeri di Wolf medi mensili calcolati in

Istituto e rapportati agli Internazional Sunpots Numbers (provvisori) elaborati

dal SIDC di Bruxelles. Nella prima colonna sono indicati i mesi dell’anno, nella

seconda i numeri ddell’Isituto (Risis), nella terza quelli del SIDC (Rsidc),

nell’ultima i rapporti (Rs/Ri) tra gli Rsidc e gli Risis. Completano la tabella

i valori medi ed il coefficiente di riduzione Kc.

Mese |

Risis |

Rsidc |

Rs/Ri |

|

|

|

|

|

|

Gennaio |

18,8 |

13,2 |

0,7 |

|

Febbraio |

33,3 |

18,8 |

0,56 |

|

Marzo |

27,6 |

15,4 |

0,56 |

|

Aprile |

12,3 |

8 |

0,65 |

|

Maggio |

13,7 |

8,7 |

0,64 |

|

Giugno |

21,9 |

13,6 |

0,62 |

|

Luglio |

30,9 |

16,1 |

0,52 |

|

Agosto |

35,2 |

19,6 |

0,56 |

|

Settmbre |

47,5 |

25,2 |

0,53 |

|

Ottobre |

38,95 |

23,5 |

0,6 |

|

Novembre |

36,6 |

21,6 |

0,59 |

|

Dicembre |

28,3 |

14,5 |

0,51 |

Media |

28,75 |

Kc |

0,59 |

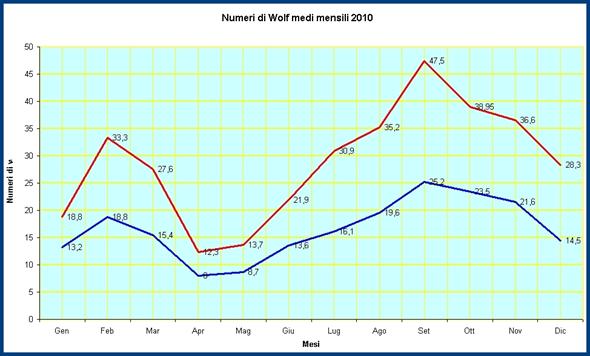

Grafico 1.

Andamento dei Numeri di Wolf medi mensili calcolati in Istituto (linea rossa) confrontati con i valori degli International Sunpots Numbers elaborati dal SIDC (linea blu)

2) Monitoraggio delle Regioni Attive

Durante il 2010, per tutti i giorni dell’anno, sono state seguite le Regioni Attive comparse sul Sole (BMR, Bipolar Magnetic Regions), attraverso i dati forniti dal NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) presenti sul sito Solarmonitor (www.solarmonitor.org), i bollettini giornalieri emessi dallo stesso NOAA e le immagini (in varie frequenze dell’UV estremo) presenti su vari altri siti, quali quelli delle sonde SOHO, STEREO, TRACE e SDO. L’esame dei magnetogrammi ha permesso di rilevare alcuni eventi con caratteristiche di polarità non compatibili con l’attuale ciclo 24 in corso, come illustrato nel punto precedente. Sono state conteggiate e classificate complessivamente 100 BMR ( contro le 30 del 2009) le quali, quando non presentano più gruppi di macchie loro associati, vengono classificate come H-Alpha Plages, ossia Regioni prive di macchie osservabili principalmente nella riga Hα dell’Idrogeno. Per tutte le Regioni Attive sono state registrate la data di comparsa, quella di termine e quella dell’eventuale passaggio ad H-Alpha Plage (relativamente ai bollettini NOAA). Tutti i bollettini, sui quali sono riportate le caratteristiche delle regioni (numerazione NOAA, coordinate, classificazione McIntosh dei gruppi e numero di macchie) sono conservati in un archivio cartaceo, un archivio elettronico contenente la numerazione NOAA delle regioni e le date di transito.

Archivio elettronico BMR per l'anno 2010

3 ) Conteggio di eventi energetici

Il flusso dei Raggi X nelle bande tra 0.5Å e 4Å e tra 1Å e 8Å è stato costantemente monitorato grazie ai dati inviati in tempo reale dal satellite GOES, in due finestre temporali, una relativa agli ultimi tre giorni in ordine di tempo (aggiornata automaticamente ogni 5 minuti), l’altra relativa alle ultime 6 ore, aggiornata ogni minuto. L’analisi di questi dati permette di verificare la presenza di eventuali Flare nelle varie classi energetiche in cui sono comunemente suddivisi. Limitatamente alle classi C, M e X (le più rilevanti dal punto di vista energetico), sono stati conteggiati 190 Flare complessivamente, di cui 21 di classe M e 169 di classe C. Il Flare più intenso è stato un M8.3 il giorno 12 Febbraio, associato alla BMR NOAA 11046, con picco alle 11:26 TU e di durata totale di 9 minuti. Non è stato rilevato alcun Flare di classe X. Nel 2009 erano stati conteggiati 26 Flare, con il più intenso pari a C7.6, per cui l’attività nella banda dei Raggi X considerata si può ritenere decisamente superiore nel 2010, anche se sempre lontana da quella prevedibile per un Sole prossimo ad un massimo di attività, a conferma dell’anomalia del ciclo in corso.

Archivio conteggio Flare di classi C, M, X per l'anno 2010

4) Monitoraggio dell’attività geomagnetica

A partire dalla seconda metà dell’anno è stata avviata anche un’attività di monitoraggio dell’attività geomagnetica con il conteggio e la classificazione di tempeste geomagnetiche, di radiazione, blackouts radio e radio-bursts di tipo II e IV. I dati necessari sono ricavati da numerosi bollettini previsionali e consultivi emessi dal SWPC (Space Weather Prediction Center) del NOAA e sottoscritti dall’Istituto, nonché dal continuo controllo giornaliero degli indici di attività geomagnetica, della velocità, densità e pressione del vento solare, del controllo della componente Bz dell’ Interplanetary Magnetic Field (IMF), il tutto svolto attraverso la rete Internet. A partire dai primi giorni del 2011 tale attività verrà regolarmente riassunta in un documento giornaliero (Sun Daily Book), la cui redazione verrà affidata, fino a quando possibile, al gruppo di osservazione della 5G Liceo Scientifico, poi proseguita dal responsabile Tecnico fino a quando nuovi Studenti di classe 5 saranno stati addestrati per compiere tale operazione, il che avverrà presumibilmente nel mese di Gennaio 2012. Solo gli Studenti di una classe 5^ Liceo Scientifico sono infatti indicati per questo tipo di attività, visto che gli argomenti connessi richiedono conoscenze fisico-matematiche di base che Studenti di altri indirizzi non possono avere. Inoltre alcuni aspetti dello Space Weather (con questo termine viene comunemente indicato lo studio dell’influsso sulla Terra dell’attività solare) sono trasversali alle discipline Fisica e Geografia Astronomica, studiate appunto in 5^ Liceo. Da quando questa attività è iniziata si è notato anche qui un Sole scarsamente attivo. Sono state osservate una sola tempesta di radiazione (S1 nella scala NOAA-SWPC), 1 radio Blackout (R1 nella scala NOAA-SWPC), tre radio-burst di tipo II e una decina di tempeste geomagnetiche di cui una sola tra il 10 e l’11 Agosto ha raggiunto il grado G2 della scala NOAA-SWPC, in seguito ad un Flare di classe C1.3 (quindi di basa potenza) ma di durata eccezionalmente lunga (dalle 20:39 TU alle 22:03 TU del 5 Agosto). Questi eventi sono detti “Long Duration Flares”: un Flare più intenso, M1.0, di più breve durata ma comunque maggiore del solito (17:55–18:47 TU del 7 Agosto) ha contribuito all’evento geomagnetico.

5 ) Collaborazione con il SIDC

Dal 15 Settembre 2010 il nostro Osservatorio è stato inserito tra le stazioni operanti e collaboranti con il Solar Influences Data Analisys Center (SIDC) di Bruxelles, cui fanno capo meno di un centinaio di Osservatori sparsi in tutto il mondo. Il SIDC elabora i dati ricevuti per calcolare e pubblicare gli ISSN (International Sunspots Numbers), ossia i Numeri di Wolf ufficiali giornalieri, raggruppati in bollettini trimestrali. E’ noto infatti che l’Astronomo svizzero Rudolph Wolf propose, nel 1859, un metodo di calcolo di un indice dell’attività fotosferica, detto Numero di Wolf relativo, che si ottiene dalla semplice formula:

Rw = Kc(10g+f)

Dove g è il numero dei gruppi osservati, f il totale delle macchie conteggiate e Kc è un fattore di correzione dipendente da diversi parametri, tra i quali la qualità dell’osservazione e le caratteristiche dello strumento impiegato. Il numero è detto relativo proprio perché, se non è noto un valore di Kc che lo possa correlare con tutti gli altri, esso dipende unicamente dal conteggio effettuato da un determinato osservatore nelle sue condizioni di osservazione. Wolf, che conteggiava ogni macchia una sola volta e non teneva conto delle macchie molto piccole, la cui visibilità dipende molto dalle condizioni di seeing, si era imposto un valore di Kc pari all’unità. Il sistema di conteggio fu poi modificato dai suoi successori (Wolfer, Brunner, Waldmeier, tutti del Politecnico di Zurigo), introducendo nel conteggio anche le macchie più piccole e attribuendo un “peso maggiore” (cioè f>1 per una singola macchia) per le macchie con penombra, in funzione delle loro dimensioni e della struttura dell’ombra. In questo modo Rw assume ovviamente valori più elevati, tanto che da Wolfer e successori il valore di Kc fu posto pari a 0.6 per garantire una continuità oggettiva con le osservazioni dello stesso Wolf. Ed è in sintesi questo che oggi fa il SIDC, rapportando tra loro tutti i numeri di Wolf relativi (detti anche grezzi o non ridotti) e soprattutto rapportandoli alle condizioni di osservazioni di Wolf. Questo viene fatto attribuendo ad ogni Osservatorio (attenzione, ad ogni Osservatorio e non ad ogni osservatore che possa operare al suo interno) un valore di Kc calcolato allo scopo: non importa se questo valore è maggiore o minore dell’unità (normalmente oscilla tra 0.4 e 1.3) per un dato Osservatorio, ma che rimanga costante nel tempo il più possibile. Un Kc costante è indice di attendibilità per le osservazioni ricevute dal SIDC per un certo Osservatorio. La Specola Solare Ticinese di Locarno Monti, nostro partner ufficiale (unitamente all’IRSOL di Locarno) nell’attività di osservazione della fotosfera, da oltre 50 anni possiede un fattore di riduzione (così è chiamato di solito Kc) pari mediamente a 0.61, quindi identico a quello utilizzato da Wolfer e successori. Per questo motivo la Specola di Locarno è la “Pilot Station” per il SIDC, ossia i valori delle loro osservazioni fungono da riferimento per tutti gli altri: se in una certa giornata di osservazione il numero di Wolf relativo di un Osservatorio si discosta di ± 15% rispetto a quello di Locarno, per quella giornata il valore inviato non verrà inserito nel conteggio per l’elaborazione dei numeri di Wolf internazionali, quelli che, in altre parole, tenendo conto delle correzioni introdotte con i tutti i Kc dei vari Osservatori, assumono il ruolo di Numeri di Wolf Assoluti, detti anche ISSN, come detto sopra. Il nostro Osservatorio, che ha mosso i suoi primi passi assistito dalla Specola Solare Ticinese, con la quale dopo quasi tre anni di attività ha ormai instaurato un forte legame di collaborazione in molti campi, dall’attività osservativa fino alla didattica ed alla divulgazione scientifica (Studenti del nostro Istituto hanno effettuato Stages e diverse visite a Locarno, il Responsabile Tecnico, così come alcuni Studenti, collabora con la rivista di divulgazione astronomica “Meridiana”, edita dalla SAT, Società Astronomica Ticinese, è socio dell’ASST, Associazione Specola Solare Ticinese e membro del Comitato Direttivo della stessa) ha adottato come metodo di conteggio dei numeri Rw lo stesso proposto dai successori di Wolf e utilizzato ovviamente anche a Locarno. Questo da una parte ci permette di avere un fattore di riduzione molto vicino a quello di Locarno e valori degli Rw giornalieri che difficilmente si discostano del ± 15% da quelli della Specola, dall’altra ha portato ad una sensibile diminuzione del Kc rispetto al 2009 (quando da noi non veniva usato), riferito alle osservazioni del Responsabile Tecnico, come illustrato in dettaglio al punto successivo. Per quanto riguarda l’invio dei dati al SIDC, per ogni giornata di osservazione vengono indicati il totale dei gruppi e delle macchie osservati, gli stessi distribuiti nei due emisferi del Sole, e quelli che si trovano entro un raggio del disco solare pari ad un quarto del raggio effettivo del Sole (questi ultimi perché potrebbero essere in posizione geoeffettiva, cioè eventuali eventi energetici loro associati in cromosfera o in corona potrebbero dar luogo a fenomeni geomagnetici). Le osservazioni sono compiute in proiezione diretta con un oculare da 40 mm. (offertoci a titolo di prestito indeterminato dalla Specola) su un catadiottrico Maksutov-Cassegrain da 150/1800 in modo da ottenere un disco proiettato di 25 cm. di diametro, che sono le dimensioni standard dei principali Osservatori solari europei (Catania, ROB, Locarno, Kanzelhohe) collaboranti con il SIDC. La convenzione con il SIDC prevede l’invio di almeno 10 osservazioni al mese per tutti i mesi dell’anno (120 osservazioni), entro le ore 12:00 TU per ogni giorno di osservazione. Finora il nostro Osservatorio ha ampiamente rispettato queste condizioni e certamente lo farà anche in futuro, poiché la media delle osservazioni effettuate tra il 2009 ed il 2010 è di 283. Questo risultato è stato ottenuto effettuando osservazioni in tutti i giorni (domeniche e festività comprese) in cui il Sole è stato visibile: un notevole impegno, ma anche la condizione indispensabile per il mantenimento di un Kc costante. In conclusione di questo punto, va fatto notare che il SIDC ha voluto che gli fossero inviati anche tutti i nostri dati osservativi precedenti al 15 Settembre 2010, cioè per l’intero anno 2009 e dal 1 Gennaio al 14 Settembre 2010. E’ stata forse questa buona quantità di dati inviati a consentirci di essere inseriti da subito tra le stazione del network cooperanti per il calcolo degli ISSN, senza essere tenuti sotto osservazione per un periodo preliminare (della durata di una anno circa).

6) Coefficienti di riduzione

|

Coefficienti di riduzione Gennaio-Giugno 2010 |

|||

|

Osservatore: Mario Gatti |

|||

|

Mese |

Ri SIDC |

R ISIS |

Kc |

|

|

|

|

|

|

Gennaio |

13,2 |

18,8 |

0,7 |

|

Febbraio |

18,8 |

33,3 |

0,56 |

|

Marzo |

15,4 |

27,6 |

0,56 |

|

Aprile |

8 |

12,3 |

0,65 |

|

Maggio |

8,7 |

13,7 |

0,64 |

|

Giugno |

13,6 |

21,9 |

0,62 |

|

|

|

|

|

|

Kc medio periodo: 0,62 |

|

|

|

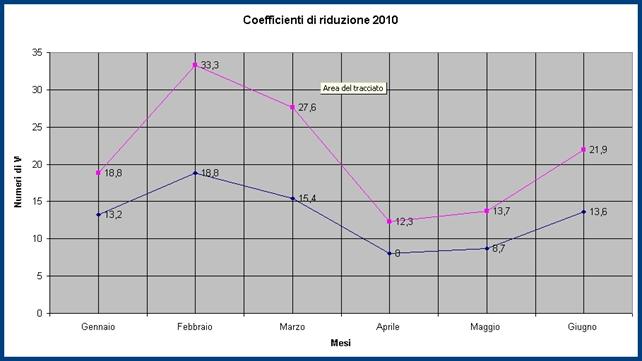

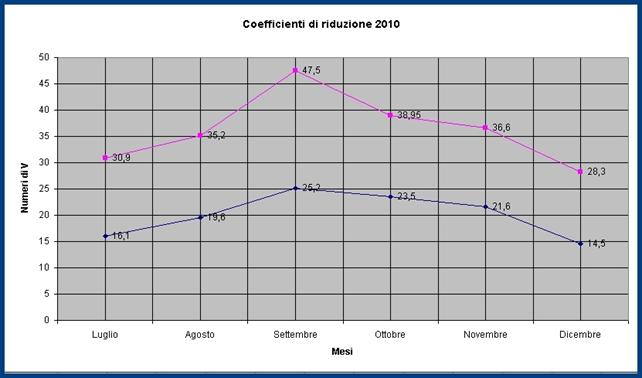

Grafico 2.

Valori dei Numeri di Wolf medi mensili calcolati in Istituto (linea fucsia) confrontati con i valori degli International Sunpots Numbers elaborati dal SIDC (linea blu), dai quali sono stati ricavati i coefficienti Kc per i mesi compresi tra Gennaio e Giugno.

|

Coefficienti di riduzione Luglio-Dicembre 2010 |

|||

Osservatore: Mario Gatti |

|||

|

Mese |

Ri SIDC |

R ISIS |

Kc |

|

|

|

|

|

|

Luglio |

16,1 |

30,9 |

0,52 |

|

Agosto |

19,6 |

35,2 |

0,56 |

|

Settembre |

25,2 |

47,5 |

0,53 |

|

Ottobre |

23,5 |

38,95 |

0,6 |

|

Novembre |

21,6 |

36,6 |

0,59 |

|

Dicembre |

14,5 |

28,3 |

0,51 |

|

|

|

|

|

|

Kc medio periodo: 0,55 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Valore medio annuale provvisorio: 0,59 |

|

||

|

|

|

|

|

|

(Luglio - Dicembre: valori SIDC provvisori) |

|||

Grafico 3.

Valori dei Numeri di Wolf medi mensili calcolati in Istituto (linea fucsia) confrontati con i valori degli International Sunpots Numbers elaborati dal SIDC (linea blu), dai quali sono stati ricavati i coefficienti Kc per i mesi compresi tra Luglio e Dicembre.

Per quanto concerne i fattori di riduzione degli altri osservatori accreditati per l’invio dei dati al SIDC l’esiguo numero di osservazioni da loro compiute non permette di attribuire dei coefficienti adeguati. E’ invece molto significativo il confronto tra le osservazioni fatte dal Responsabile Tecnico e quelle delle tre studentesse, in quanto i risultati che si ottengono permettono di concludere che il lavoro preparatorio effettuato lo scorso anno ha dato ottimi frutti, visto che i conteggi convergono per tutti e quattro gli osservatori su valori di fatto identici. Di seguito sono riportati i numeri di Wolf relativi alle 14 giornate di osservazione nelle quali hanno operato i diversi osservatori.

Si coglie l’occasione per ribadire qui che, anche se nelle date sotto indicate sono state effettuate due osservazioni, in ore diverse e non necessariamente con le stesse condizioni di cielo e/o seeing, una da parte di un osservatore e l’altra sempre compiuta dal Responsabile Tecnico, quella “ufficiale” del giorno (ossia i cui relativi dati sono stati inviati al SIDC) è quella compiuta dalla studentessa di turno.

|

Numeri di Wolf e rapporti tra osservazioni Settembre-Dicembre 2010 |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Legenda osservatori: IA=Ilaria Abbiati; CA=Chiara Armanini; CB=Charlotte Broggini; MG=Mario Gatti |

||||||||

|

R MG indica il numero di Wolf calcolato dall'osservatore Mario Gatti nella data indicata |

|

|||||||

|

R Oss è il numero di Wolf relativo ad ogni altro osservatore nella data indicata |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Tutti i valori dei numeri di Wolf non sono ridotti. |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Data |

Oss |

R Oss |

R MG |

|

|

|

|

|

|

22-set |

CA |

47 |

45 |

|

|

|

|

|

|

29-set |

IA |

63 |

69 |

|

|

|

|

|

|

06-ott |

CB |

0 |

0 |

|

|

|

|

|

|

14-ott |

CA |

52 |

52 |

|

|

|

|

|

|

20-ott |

IA |

66 |

54 |

|

|

|

|

|

|

22-ott |

CB |

41 |

41 |

|

|

|

|

|

|

03-nov |

CA |

16 |

19 |

|

|

|

|

|

|

12-nov |

IA |

36 |

47 |

|

|

|

|

|

|

24-nov |

CB |

13 |

13 |

|

|

|

|

|

|

25-nov |

CA |

24 |

24 |

|

|

|

|

|

|

03-dic |

IA |

41 |

42 |

|

|

|

|

|

|

04-dic |

IA |

64 |

64 |

|

|

|

|

|

|

10-dic |

CB |

39 |

39 |

|

|

|

|

|

|

16-dic |

CA |

25 |

25 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Totale osservazioni: 14 |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Valori medi dei primi tre osservatori: |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R medio Chiara Armanini: 32.8 |

|

|

|

|

|

|||

|

R medio Ilaria Abbiati: 54 |

|

|

|

|

|

|

||

|

R medio Charlotte Broggini: 23.25 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Di seguito sono riportati i numeri di Wolf medi dell'osservatore Mario Gatti |

|

|||||||

|

calcolati rispetto a quelli degli altri

tre osservatori e relativi alle stesse date di osservazione. |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Mario Gatti/Chiara Armanini: 33 (1,006) |

|

|

|

|

||||

|

Mario Gatti/Ilaria Abbiati: 55,2 (1,022) |

|

|

|

|

|

|||

|

Mario Gatti/Charlotte Broggini: 23,25 (1,000) |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Valori medi di R su 14 osservazioni: |

|

|

|

|

|

|||

|

IA+CA+CB: 37,7 ; MG: 38,1 (1,011) |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Medie e rapporti riportati a valori interi (Il numero di Wolf non può avere cifre decimali) |

||||||||

|

Il significato dei valori è lo stesso di quelli riportati in precedenza |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R medio Chiara Armanini: 33 |

|

|

|

|

|

|||

|

R medio Ilaria Abbiati: 54 |

|

|

|

|

|

|

||

|

R medio Charlotte Broggini:23 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Mario Gatti/Chiara Armanini: 33 (1,000) |

|

|

|

|

||||

|

Mario Gatti/Ilaria Abbiati: 55 (1,02) |

|

|

|

|

|

|||

|

Mario Gatti/Charlotte Broggini: 23 (1,000) |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Valori medi su 14 osservazioni: |

|

|

|

|

|

|||

|

IA+CA+CB: 38 ; MG: 38 (1,000) |

|

|

|

|

|

|||

Da quanto sopra indicato si può notare come i Numeri di Wolf non ridotti siano di fatto identici per tutti gli osservatori, a riprova del fatto che l’attività compiuta in passato per ottenere una buona convergenza nei conteggi è stata ben condotta ed ha dato ottimi risultati, quasi insperati a dire il vero. Per correttezza, va però fatto notare che il comportamento del Sole ha sicuramente costituito un validissimo aiuto: tutte le osservazioni sono state effettuate in presenza di tipi di gruppi e numeri di macchie che davano ben poco spazio a diverse conclusioni per quanto riguarda i numeri di Wolf.

Le differenze tra gli osservatori si notano solo nella seconda o terza cifra decimale dei rapporti, quindi sono dell’ordine del centesimo o del millesimo, quando non coincidono addirittura perfettamente. In condizioni di Sole più attivo le cose non sarebbero andate allo stesso modo, ma sicuramente sarebbe stata ottenuta una convergenza di conteggi tale da attribuire alle Studentesse il pieno diritto di osservatrici ufficiali per il SIDC, alla stregua del responsabile Tecnico.

7) Osservazione Hα

Parallelamente all’attività fin qui descritta, è continuata anche per il 2010 l’osservazione delle protuberanze solari in cromosfera nella frequenza di 6563Å della riga α della serie di Balmer dell’Idrogeno. Purtroppo la mancanza di tempo ed alcuni problemi organizzativi non hanno permesso di condurre questa attività in modo regolare e sistematico come le altre. Fino a Settembre le osservazioni in cromosfera ed i relativi disegni dell’attività al lembo sono state compiuti dal Responsabile Tecnico parallelamente agli Studenti dei gruppi di Osservazione della classe 4G (a.s. 2009/2010) del Liceo Scientifico, con doppia osservazione giornaliera. Da metà Settembre l’attività è stata affidata ai gruppi della attuale 5G, perdendo in regolarità visto che gli orari di osservabilità per gli Studenti e le condizioni meteo sono stati molto penalizzanti. In ogni caso nel 2010 sono stati realizzati 62 disegni della cromosfera, di cui 9 eseguiti solo dagli Studenti. Tutte le osservazioni sono state compiute con un PST Coronado da 40/400 utilizzando oculari da 10 mm. per la ricognizione del bordo disco e da 6 mm. per l’osservazione dei dettagli fini. I due oculari forniscono ingrandimenti rispettivamente di 40X e 67X. Per ogni osservazione è stato realizzato un disegno con i nuclei e gli elementi delle protuberanze osservate (classificate con gli opportuni metodi) ed il calcolo di un indice di attività, detto Numero di Pettis (o Prominence Number Rp), equivalente del Numero di Wolf per le macchie solari, ottenuto con una formula di calcolo molto simile, anche se coinvolgente parametri diversi. Relativamente alle osservazioni effettuate (minimo 2 in Novembre e Dicembre e massimo 11 in Aprile) sono state conteggiate 253 protuberanze al lembo con una media di 23 protuberanze mensili. Il Numero di Pettis medio è risultato pari a 55,18. Va anche detto che tali osservazioni di norma vengono compiute solo in condizioni almeno discrete di stato del cielo e seeing, altrimenti sarebbero prive di significato.

Seguono Tabelle e Grafici relativi alle osservazioni effettuate.

Tabella 2.

Dati relativi alle osservazioni Hα. Nella prima colonna sono riportati i mesi, nella prima colonna il Numero di Pettis medio mensile, nella terza il numero di protuberanze osservato, nella quarta il numero di osservazioni compiute. Completano la tabella totali e valori medi, annuale per il Numero di Pettis e mensile per il numero di protuberanze.

Mese |

Rp |

Np |

N° oss. |

|

Gennaio |

45,3 |

11 |

7 |

|

Febbraio |

40,3 |

20 |

6 |

|

Marzo |

45,3 |

15 |

4 |

|

Aprile |

49,4 |

43 |

11 |

|

Maggio |

76,4 |

30 |

5 |

|

Giugno |

53,4 |

35 |

8 |

|

Luglio |

41,7 |

23 |

7 |

|

Settembre |

85,6 |

35 |

5 |

|

Ottobre |

55,2 |

21 |

5 |

|

Novembre |

61 |

11 |

2 |

|

Dicembre |

53,5 |

9 |

2 |

|

|

|

|

|

Totali |

|

253 |

62 |

|

|

|

|

|

|

Medie |

55,19 |

23 |

|

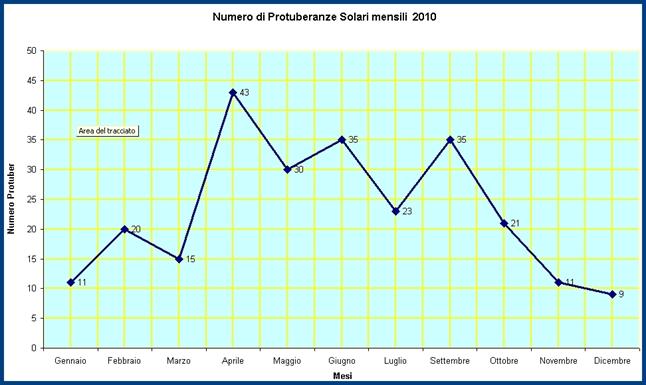

Grafico 4.

Andamento dei numero di protuberanze solari osservate nel 2010

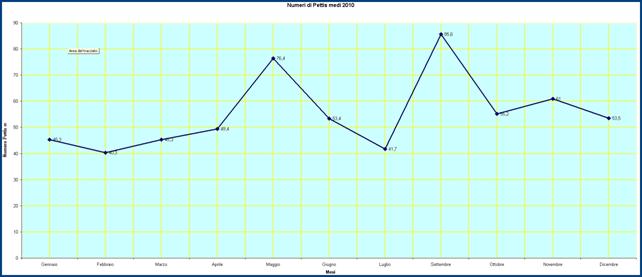

Grafico 5.

Andamento dei numeri di Pettis medi mensili per il 2010

Bisuschio, 10 Gennaio 2010

Il Responsabile Tecnico dell’Osservatorio

Mario Gatti

mario.gatti@isisbisuschio.it

| Home Page Osservatorio Solare |